在《英雄联盟》(League of Legends,简称LOL)这一全球知名的竞技游戏中,玩家的行为模式一直是游戏研究者与玩家社区关注的焦点。近年来,一个引人注目的现象逐渐显现:越来越多的玩家在游戏开局不久便选择投降。这一趋势不仅改变了游戏的节奏,也引发了关于玩家心理、社交关系以及游戏生态的深层讨论。本文将从四个维度出发,探讨为何LOL玩家越来越倾向于开局投降:一是“竞技压力与心理负担的加剧”,二是“队友关系与社交体验的恶化”,三是“游戏机制与匹配系统的影响”,四是“玩家心态转变与娱乐价值重塑”。通过对这四个方面的分析,本文力求揭示开局投降背后所隐藏的复杂心理与社会动因,反思游戏生态的变化及其对玩家行为的塑造机制,最终探讨如何在竞争与娱乐之间重建平衡,从而使游戏重新回归乐趣与成就的初心。

1、竞技压力与心理负担的加剧

在LOL中,胜负的压力从游戏开始的那一刻便已笼罩全场。随着玩家技术水平整体提升,游戏的容错空间越来越小,一个失误往往会迅速被放大为“崩盘”的导火索。许多玩家在游戏初期就能预见失败的苗头,从而在心理上提前放弃,这成为开局投降频率增加的重要原因之一。心理学研究表明,当玩家对结果的控制感减弱时,他们更倾向于逃避压力,而投降成为最直接的情绪释放途径。

此外,LOL的天梯系统与段位机制强化了这种压力。玩家为了晋级而反复进行排位赛,游戏逐渐从娱乐转变为竞争的“心理战场”。一次失败可能导致段位下降,这种即时的惩罚机制让玩家在面对劣势局面时更加焦虑。与其承受二十分钟的痛苦与失败,不如“早投降、早下一把”,成为许多玩家自我安慰的策略。

更深层次的心理问题在于“情绪传染效应”。当一个队友情绪崩溃、放弃抵抗时,这种消极情绪会迅速蔓延到整个团队。LOL作为一款团队协作游戏,任何一名玩家的放弃都可能成为全队的心理转折点,从而导致集体投降的连锁反应。这种“集体心理失衡”正是现代竞技游戏中普遍存在的情绪传播现象。

2、队友关系与社交体验的恶化

LOL最初被设计为一款强调团队合作与战略配合的游戏,但现实中,玩家间的关系却越来越趋向冷漠与对立。开局投降的背后,往往隐藏着队友间沟通破裂与信任崩塌的事实。许多玩家在游戏中不愿沟通,甚至出现“甩锅”“互喷”等行为,导致合作关系彻底瓦解。缺乏正向互动的队伍,在遭遇挫折时更容易选择集体投降。

其次,社交平台与弹幕文化的扩散,也让玩家更容易受到负面舆论的影响。很多人将游戏表现与个人价值挂钩,一旦出现失误便受到他人责备。这种“公众审判”式的社交压力,让玩家在遭遇劣势时宁愿早早结束游戏,以免进一步被批评或侮辱。投降因此成为一种“防御性退出”——不是不想玩,而是不想再被攻击。

另外,随着游戏年龄层的扩大,玩家之间的社交差异也在扩大。老玩家重视配合与策略,新玩家更注重节奏与娱乐,这种观念差异导致团队内部冲突频发。当一方无法理解另一方的游戏节奏时,矛盾爆发的阈值被降低,投降成为化解冲突的“最快途径”。社交体验的恶化,使得LOL在无形中丧失了其作为“团队竞技”游戏的温度。

3、游戏机制与匹配系统的影响

LOL的匹配系统虽然不断优化,但其算法仍难以完全平衡玩家水平。许多玩家抱怨匹配机制“不公平”,常常遇到实力悬殊的对局。尤其在低段位区间,新手与老手混排的情况频繁发生,导致游戏体验极度不均衡。开局劣势往往不是由操作失误造成,而是系统失衡的结果。面对这种不对等竞争,投降被视为对系统不公的“无声抗议”。

其次,LOL的经济与节奏机制让“逆风翻盘”变得越来越困难。随着版本更新,游戏节奏不断加快,前期优势能迅速滚雪球扩大。玩家在十分钟内便能判断胜负趋势,这使得“坚持到底”的意义被削弱。早期投降不仅节省时间,也被视为一种“效率最大化”的选择。这种趋势反映了现代游戏玩家对于“时间价值”的重新定义。

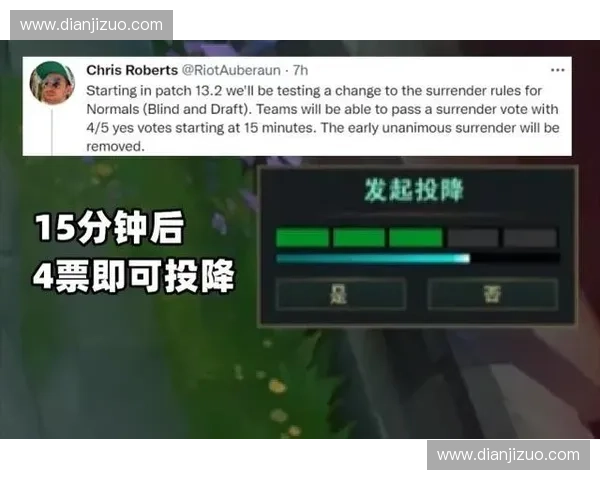

同时,系统的惩罚机制对投降行为的约束力不足。尽管官方设定了“15分钟投降限制”与“全员同意机制”,但这并未有效遏制玩家放弃的倾向。部分玩家甚至利用挂机或消极游戏逼迫队友同意投降,从而破坏游戏公平性。这说明,机制层面的漏洞无形中纵容了投降文化的蔓延。

LOL玩家的心态正在经历一场微妙的转变。十年前的玩家热衷于“逆风翻盘”,享受从失败边缘反杀的快感;而如今的玩家更倾向于追求“轻松娱乐”。游戏不再被视为挑战的战场,而是一种短暂竞技宝平台官方放松的途径。在这种观念转变下,开局投降并非“逃避”,而是一种“理性选择”——玩家主动控制情绪与时间,以最大化游戏乐趣。

此外,短视频与直播文化的兴起,也改变了玩家对“胜负”的感知。许多玩家在观赛、模仿主播的过程中,被灌输“效率第一”“节奏为王”的理念。这种碎片化的娱乐体验让他们习惯于快节奏、高回报的刺激,而当游戏节奏被打乱时,他们的耐心显著下降。投降成为对“低效游戏体验”的自然排斥。

最后,不少资深玩家对游戏内容产生“疲劳效应”。多年重复的玩法让他们对失败的容忍度下降,对胜利的热情也逐渐消退。投降不再代表失败,而是一种游戏态度的表达——“我玩LOL,但我不被LOL束缚”。这种“去竞技化”的心态,反映出玩家从竞争导向转向自我满足的趋势,也揭示了网络游戏娱乐属性的再定义。

总结:

开局投降的普遍化,实际上是LOL生态演化的一面镜子。它既反映了玩家心理的变化,也暴露出游戏机制与社交体系的失衡。竞技压力、社交裂痕、系统缺陷与心态转型共同构成了这一现象的复杂背景。投降不只是一个按钮,更是玩家集体情绪与价值观的映射。通过分析这些因素,我们能更清晰地理解LOL玩家群体的心理结构与行为逻辑。

未来,LOL乃至整个电竞行业若想重拾竞技的热情与团队的乐趣,必须在设计与引导层面重新平衡“竞争”与“娱乐”。这意味着不仅要优化匹配与惩罚系统,更要关注玩家情绪与社交体验的正向塑造。唯有如此,游戏才能重新成为情感连接与自我成就的舞台,而非压力与放弃的战场。